北越戊辰戦争で、長岡城を奪還した河井継之助が被弾した場所はいったいどこなのか。わし、前々から気になっておったのじゃが、どうやらそれらしい場所が特定されていると聞いたので、先般、新潟にいった時に立ち寄ってみた。今回はその話を聞いておくれ。

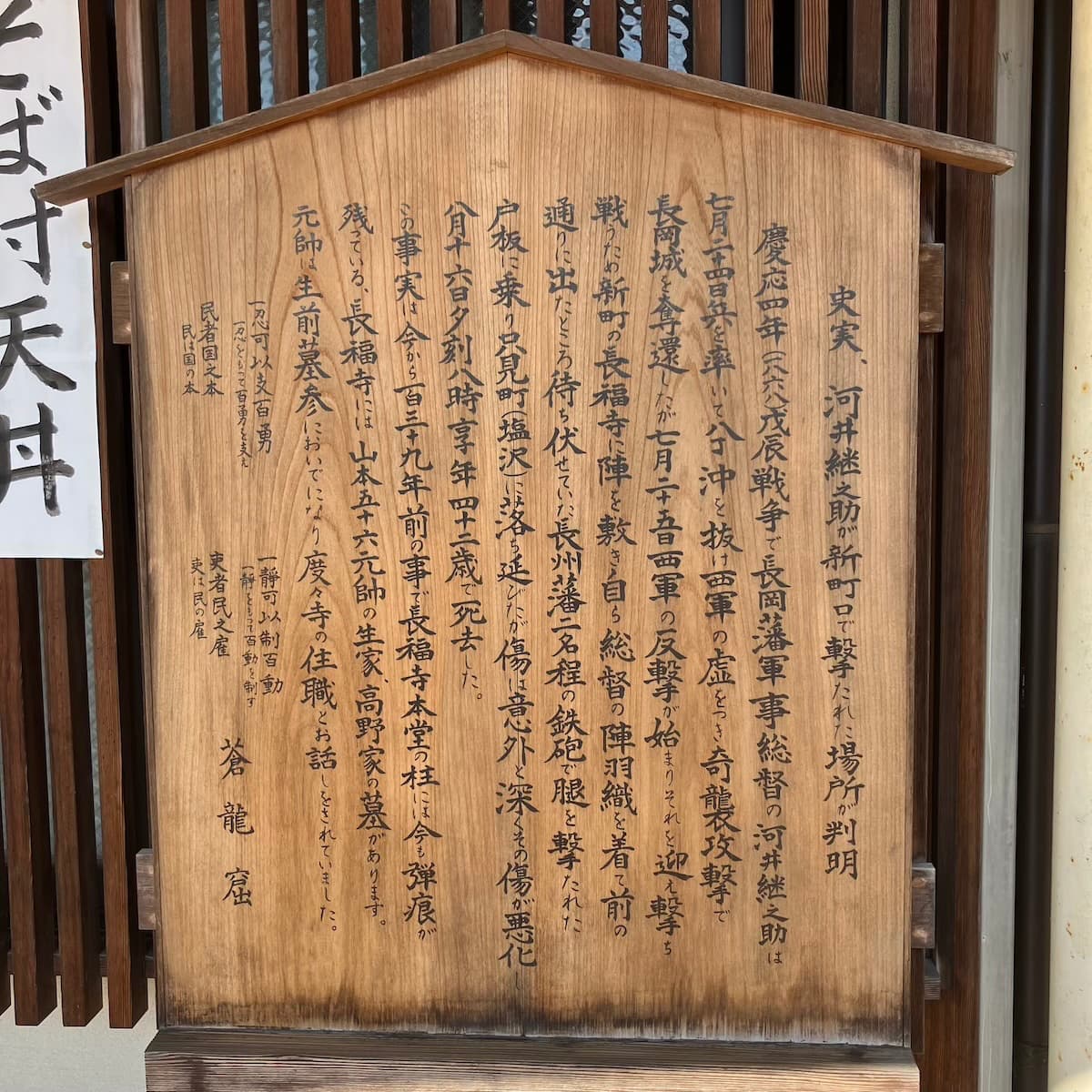

史実、河井継之助が新町口で撃たれた場所が判明

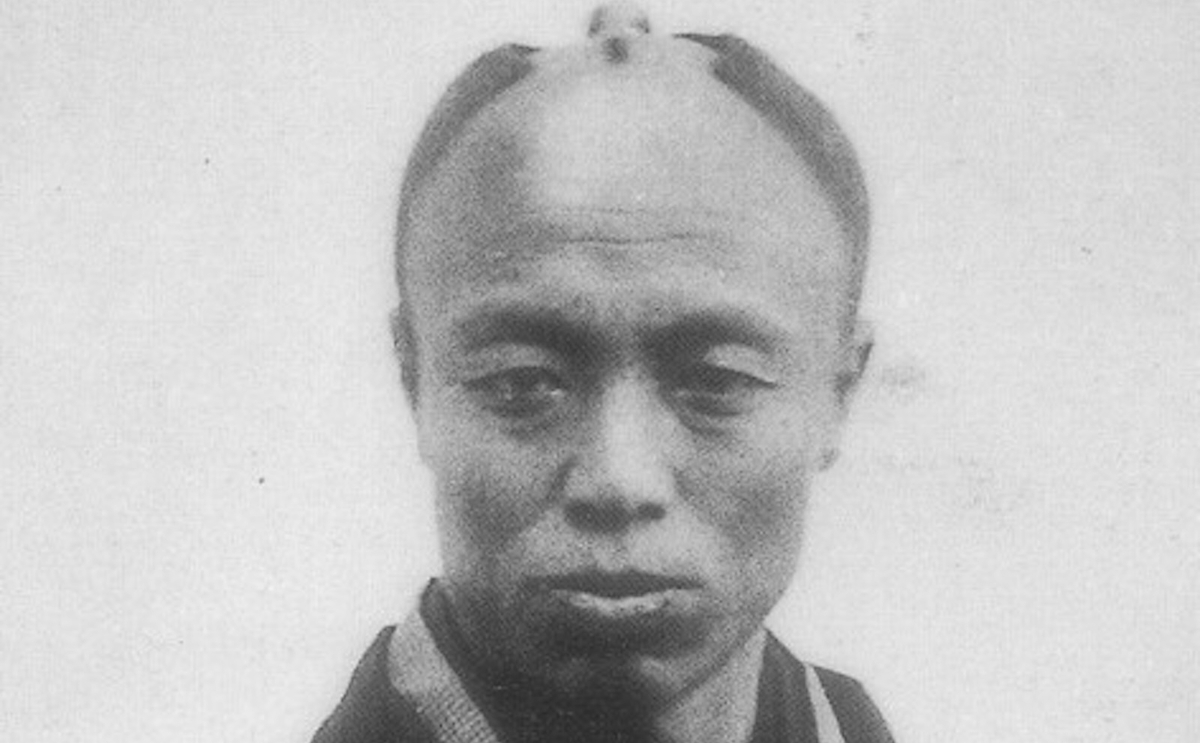

河井継之助は慶応4年(1868)7月25日、長岡城を巡る戦いの最中、左脚に銃弾を受けた。その傷が悪化し、敗走先の福島県只見町で没している。

従者であった外山修造の証言によると、継之助は新町口で左膝に流れ弾を受け重傷を負ったという。じゃが『長岡郷土史』では、新町口ではないところで床机に腰掛けていたところを西軍兵に狙撃されたとある。

そんなわけで継之助が被弾した場所については諸説あり、特定なされていなかった。じゃが、2007年5月、地元住民の有志が長岡市新町2丁目の国道352号沿いに、「史実、河井継之助が新町口で撃たれた場所が判明」と記した「河井継之助被弾の地」を示す看板を掲げたのじゃ。

場所は「石田屋」というお蕎麦屋さんで、国道に面した壁に、うまそうなお蕎麦やカツ丼のランチメニューと並ぶように掲げてあったぞ。

地元に人々は、長福寺に伝わる「陣羽織を着て寺の参道を出たところで狙撃された」という伝承は信頼性が高いと考え、この看板を設置したという。

慶應4年(1868)、戊辰戦争で長岡藩軍事総督の河井継之助は 7月24日 兵を率いて八丁沖を抜け西軍の虚をつき 奇襲攻撃で長岡城を奪還したが 7月25日 西軍の反撃が始まり それを迎え撃つために新町の長福寺に陣を敷き 自ら総督の陣羽織を着て前の通りに出たところ 待ち受けていた長州藩2名ほどの鉄砲で腿を撃たれた。

戸板に載り只見町(塩沢)に落ち延びたが 傷は意外と深く その傷が悪化 8月16日夕刻8時 享年42歳で死去した。

この事実は今から139年前の事で 長福寺本堂の柱には今も弾痕が残っている。長福寺には山本五十六元帥の生家 高野家の墓があります。元帥は生前墓参においでになり 度々寺の住職とお話をされていました。

当時の朝日新聞によれば、この看板を掲出した有志の方々は「場所はほぼ間違いない。継之助について調べている子供たちの勉強に役立つものにしたい」「多くの人が苦しんだ戊辰戦争の記憶を伝えるものになれば」と語ったそうじゃ。

また、河井継之助記念館の稲川明雄館長(故人)は「場所の特定はできない」としつつも、「当時、継之助の作戦で家が焼かれた新町住民の複雑な心境を考えると、住民自らが調べ、こうした結論を出すのは評価できる。継之助の苦労を見直そうとする動きと言える」とコメントを寄せておられたらしい。

継之助がここで被弾したという確証はない。とはいえ、わしのような歴ヲタツーリストにとって、こういうのはありがたい。司馬遼太郎さんの『峠』の描写と重ね合わせながら、さまざまに現地で妄想することができるからな。

残念ながら石田屋さんは開店準備中でお蕎麦を食べることはできなかった。ぜひもう一度、ランチがてら立ち寄ってみたい。

新町口で薩摩藩兵と激戦に

それにしても、指揮官である継之助の戦線離脱はつくづく残念。歴史にタラレバは禁物というが、もし継之助が被弾してなかったら…というのを、わしはどうしても考えてしまう。

もともと継之助は、長岡城奪還後は一気に西軍を高田あたりまで追い落とそうという計画でを立てていた。というのもこの時期、京阪にいる外国人プレスは「新政府軍は越後で負けている」と報道していた。また、当の新政府も北越での苦戦に危機感を抱き、西郷吉之助自らが乗り込むべ手配を進めていた。

そんなわけで継之助は、この乾坤一擲の作戦に勝ち、世論を味方に天下の形勢を引っくり返そうという腹であったのじゃ。実際、長岡藩決死隊の奇襲を受け、散々に打ち負かされた長州の山県狂介は、手記にその混乱ぶりを記している。

この作戦が成就するかどうかは、ひとえに米沢藩の奮闘にかかっていた。米沢藩兵は大黒方面から進軍して敵を破り、長岡藩兵と合流して西軍を北越から駆逐するというのが作戦骨子である。もし、それができなければ長岡城を奪還したところで、それは局地戦の勝利にすぎず、いずれ物量に勝る新政府軍に圧倒されてしまうことを、継之助はよく認識してた。

それは加茂軍議での継之助の発言や、八丁沖渡河作戦の前夜に藩兵に回付した檄文にも記されている。

じゃが、頼みの米沢藩兵は初手からもたついた。その結果、新町口には精強な薩摩藩兵が引き返して来て長岡藩兵との激戦になる。継之助はこのとき切歯扼腕し、「米沢狐め!」と罵りの声をあげて悔しがったという。

継之助は新町口が切所と読み、この地の守備を股肱之臣である三間市之進に委ねた。これは三間自身が請うたもので、継之助もまた「おまえはそういうであろうと思っておった。あすこはお前でなければならぬ。しっかりやってくれい!」と喜んで送り出した。

じゃが、三間は苦戦を強いられた。継之助は自ら戦の指揮を取るべく、新町口へ出陣したのじゃ。

継之助被弾。外山修造の証言「頭が北に向けてある南へ向けろ」

継之助被弾の描写は司馬遼太郎さんの『峠』に生々しく描かれているが、その元になったのは外山修造の証言である。今泉卓鐸二郎著『河井継之助傳』から引用する。

長町、足軽町を抜けて新町へ出ましたが、随分弾が激しく来るので河井さんも左側の雁木から右側へ移ろうとして往来へ御出になった処へ、思いがけなく弾が飛んで来て、河井さんの左足の膝下に中った。二歩三歩ヨロヨロとして迸る鮮血と一緒にお仆れになりました。一同はスワ一大事と、驚いて早速雁木の裡へお連れ申し、夏目(貞五郎)さんが其所持せる白木綿で取り敢えず傷口を確かりと包み、夫から井戸の釣瓶縄を切って来て、戸板で急拵えの擔架を造ってお載せ申したら「頭が北に向けてある南へ向けろ」とお叱りになりました。何分一同が狼狽して居るので、そんな事には一向気が付かなかったのです。最初は夏目さんと三堀(忠一郎)さんとが担がれたようです。愈々二歩三歩担ぎ出すと、「血が沢山出たから顔の色は悪いかもしれぬが、生命に別状はなかろう、然し足は役に立つまいてなー」とおっしゃった。又二歩三歩歩き出すと、寅々と私(外山修造)をお呼びになって「人が聞いても傷は軽いと言っておけよ」と言付けになりました。此時には、思はず涙が出て、何とも言えない感慨に打たれました。全く返事が出来なかったです。(『河井継之助傳』)

お蕎麦屋さんの看板の記載と外山の証言はちょっと異なるようじゃ。じゃが、外山は新町口で継之助が撃たれ現場を生々しく証言しておるし、継之助がこの辺りで被弾したいうのは、ほぼ間違いないじゃろう。

幸いにも新町口は破られずに済んだ。じゃが、継之助の戦線離脱により、長岡藩兵の士気と戦闘能力は急激に失われた。ようやく米沢藩兵が長岡に到着したその頃には、新発田藩が寝返り、同盟軍の補給地である新潟が敵の手に落ちた。一旦後退した新政府軍は体勢を立て直して反撃。けっきょく長岡城は4日後の7月29日に再び陥落してしまい。ここに北越戦争の帰趨は決まったのである。

重傷の継之助は会津へ向けて八十里峠を越えていく。途中、「八十里 腰抜け武士の 越す峠」という自嘲の句を詠み、8月16日の午後8時頃、只見・塩沢村の医師矢澤宗益宅にて死去した。享年41。

此一軍さは、第一御家の興廃も此の勝ち負けにあり、天下分け目も此の勝負にありて、御家がなければ銘々の身もなきもの故、御一同共に身を捨て、数代の御高恩に報じ、牧野家の御威名を萬世に輝し、銘々の武名も後世に残す様、精力を極めて御奉公いたしませう。

八丁沖渡河作戦の前夜、継之助が兵たちに回付した口上書である。「天下の勢を變ずる程の大功が立つから、精一杯出してやりませう」という檄に長岡藩兵は大いに奮い立ち、見事に故城を奪還した。

新町口での継之助の被弾と戦線離脱。戊辰戦争全体の帰趨を決めたのはこの瞬間であったかもしれぬな。

お蕎麦屋さんの看板を見ながら、そんな思いに耽るのも歴ヲタの楽しみなんじゃよ。